Das andere Russland

MEMORIAL: 35 Jahre Kampf um historische Wahrheit

und Demokratie

AKTUELLE STATION

DIE AUSSTELLUNG

Ab Mitte der 1980er Jahre forderten in der Sowjetunion mehr und mehr Menschen die Aufarbeitung der Verbrechen des kommunistischen Regimes und die Anerkennung seiner Millionen verschwiegener Opfer. Die Aufklärung und Erinnerung der Jahrzehnte langen Geschichte staatlicher Repression und Terrors, der Massenerschießungen und der Lager des Gulags galt als Voraussetzungen und Stützpfeiler der angestrebten demokratischen Verfassung von Staat und Gesellschaft. Nach der Gründung von MEMORIAL 1989 begannen die über die Sowjetunion verteilten Memorial-Organisationen, Zeugnisse und Erinnerungen Überlebender zu sammeln und die Geschichte der staatlichen Gewalt und Menschenverachtung zu dokumentieren. Es entstand die weltweit größte Sammlung zur Dokumentation der staatlichen Verbrechen in der Sowjetunion. Gleichzeitig stritt Memorial für die Errichtung von Denkmalen und Gedenkstätten für die Opfer. Engagement und Solidarität galten dabei von Anfang an nicht nur den in der Vergangenheit Verfolgten.

Memorial trat und tritt auch für den Schutz und die Rechte staatlich diskriminierter und bedrohter Gruppen ein und hat bereits seit dem ersten Tschetschenienkrieg (1994 – 1996) Informationen zu russischen Kriegsverbrechen gesammelt. Seit 2009 dokumentiert Memorial politische Gefangene in Russland. Seit dem Machtantritt Putins 2000 wendet sich MEMORIAL entschieden gegen dessen aggressiven, autoritären, Bürger- und Menschenrechte missachtenden Ultranationalismus und die damit verbundenen propagandistischen Verklärungen und Verfälschungen der Geschichte. Nach der gewaltsamen Annexion der Krim 2014 verstärkte das Putin-Regime seine Attacken auf die demokratische Zivilgesellschaft. 2016 klassifizierte der Staat die Dachorganisation von MEMORIAL – Memorial International – als „ausländischen Agenten“. Damit war MEMORIAL offiziell als vom Ausland gesteuert und russlandfeindlich gebrandmarkt. Die Behörden erschwerten die Nutzungen der Sammlungen und Archive, Gedenkstätten wurden zerstört, öffentliche Kundgebungen verboten, Durchsuchungen und Verhaftungen folgten. Unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022, gegen den und gegen die damit einhergehenden Geschichtslügen MEMORIAL protestierte, durchsuchten Polizei und Inlandsgeheimdienst (FSB) begleitet von Vandalismus die Räumlichkeiten von MEMORIAL. Deren Beschlagnahmung erfolgte am 7. Oktober 2022. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten aus Russland fliehen. Bereits im Dezember 2021 ist MEMORIAL International zwangsaufgelöst worden.

Trotz Repression, Verhaftungen und erzwungener Fluchten setzt MEMORIAL die Arbeit für ein demokratisches Russland fort und tritt der mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Ukraine forcierten staatlichen russischen Desinformation und Propaganda entgegen.

Im Dezember 2022 wurde MEMORIAL mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, gemeinsam mit dem ukrainischen ZENTRUM FÜR BÜRGERLICHE FREIHEITEN und dem belarussischen Menschenrechtsaktivisten ALES BJALJAZKI. Die Ausstellung präsentiert die Geschichte MEMORIALS in zehn Kapitel schlaglichtartig und gibt einen Einblick in die bedrohten und versteckten Sammlungen der Organisation.

Die Ausstellung steht unter der Schirmherrschaft von Staatsminister Carsten Schneider, dem Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland.

Irina Scherbakowa

Vorsitzende von Zukunft MEMORIAL e.V.

„Vor drei Jahren hat Putin einen verbrecherischen Krieg gegen die Ukraine begonnen. Die Warnungen von Memorial wurden nicht beherzigt, die Lehren aus der Vergangenheit wurden nicht gezogen. Jetzt, wo Krieg herrscht, wo so viele Menschen sich aller Warnungen zum Trotz nach Autoritarismus sehnen, wo menschenverachtende Ideologien aus ihren Gräbern auferstehen und durch die Welt wandern wie Zombies, ist es die Aufgabe von Historiker*innen zu erklären, wie es dazu kommen konnte. Deshalb zeigen wir in Weimar eine Ausstellung über den Kampf von Memorial um die historische Wahrheit. Und über den Widerstand. Wir tun dies nicht nur, um an die Vergangenheit und den Weg von Memorial zu erinnern, sondern auch, um die deutsche Gesellschaft zur Solidarität im Kampf für ein demokratisches Europa aufzurufen.“

MEMORIAL VERGANGENHEIT UND GEGENWART

Nach seiner Wahl 1985 zum Generalsekretär des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei der Sowjetunion leitet Michail Gorbatschow Reformen ein. Sie zielen auf Glasnost (Transparenz) und Perestroika (Umbau). Millionen Menschen fordern öffentlich Meinungsfreiheit, Demokratie und die Aufklärung der Verbrechen. 1987 bildet sich in Moskau eine Vereinigung, um für die Errichtung einer Gedenkstätte für die Opfer staatlicher Gewalt zu kämpfen. 1989 versammeln sich Delegierte aus der ganzen Sowjetunion zur Gründung von Memorial. Zum Vorsitzenden wählen sie den Dissidenten, Physiker und Friedensnobelpreisträger Andrej Sacharow. Alle Verbrechen sollen aufgeklärt, die Verantwortlichen benannt, den Millionen verschwiegener Opfer ihre Namen und ihre Geschichte wiedergegeben werden. Die Aufarbeitung von Repression und Terror dient zudem dem Aufbau und der Sicherung demokratischer Verhältnisse. Aufdeckung und Aufarbeitung sind von staatlicher

Seite immer wieder behindert worden. Es fehlte der Staatsführung an der Bereitschaft anzuerkennen, dass der Sowjetstaat als solcher für die Verbrechen verantwortlich war. Eine Reform der staatlichen Sicherheitsorgane blieb aus und die historische Wahrheit umkämpft.

Am 21. Mai 1989 fordern 200.000 Menschen im Moskauer Luschniki-Stadion demokratische Reformen. Foto: Sammlung Memorial

Am 30. Oktober 1990 hat Memorial in Moskau eines der ersten Denkmale für die Opfer von Terror und Repression in der Sowjetunion errichtet. Auf dem Lubjanka-Platz – direkt gegenüber dem Gebäude, in dem der sowjetische Geheimdienst von 1920 bis 1991 residierte und heute der russische Inlandsgeheimdienst (FSB) – erinnert ein Granitstein an die Opfer. Er stammt aus den Vorläufern der Lager des Gulag auf den Solowezki- Inseln. In dem Gebäude sind zahllose Menschen gefoltert, Hinrichtungsurteile unterzeichnet und in unmittelbarer Nähe Menschen erschossen worden. Es folgten Denkmalsinitiativen im ganzen Land. Seit 2007 verlesen am Solowezki-Stein jährlich am 29. Oktober Tausende Menschen die Namen der in Moskau erschossenen Opfer. Infolge der staatlich verordneten Auflösung von Memorial 2021 wurden diese Lesungen verboten.

Vor der Lubjanka, dem Sitz des sowjetischen Geheimdienstes, wird als Denkmal für die Opfer der politischen Repressionen am 30. Oktober 1990 ein Stein von den Solowezki-Inseln aufgestellt. Dort hatte das kommunistische Regime ab 1923 die ersten Lager errichtet. Foto: Sammlung Memorial

1993 gründete Memorial ein Zentrum für die Aufdeckung und Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen durch Russland, das Menschenrechtszentrum Memorial. Bereits während des ersten Tschetschenienkriegs (1994-1996) sammelten Mitarbeitende von Memorial Informationen zu russischen Kriegsverbrechen und forderten eine Strafverfolgung. Seit Putins Machtantritt 2000 galten solche Einsätze zunehmend als staatsfeindlich und wurden immer gefährlicher. Wegen ihres Engagements während des zweiten Tschetschenienkriegs (1999-2009) wurde die Memorial-Mitarbeiterin Natalja Estemirowa 2009 ermordet. Seit 2009 erfasst Memorial die Zahl politischer Gefangener in Russland und unterstützt sie.

Swetlana Gannuschkina und Alexander Tscherkassow von Memorial halten am 31. Juli 2017 eine Mahnwache auf dem Roten Platz in Moskau ab. Sie fordern die Untersuchung des Mordes an Natalja Estemirowa. Foto: Sammlung Memorial

Ein zentrales Instrument der Herrschaft Putins ist die Verfälschung der Geschichte. Die Entlarvung des Sowjetsystems gilt angesichts des vom Regime propagierten aggressiven, expansiven Nationalismus als Untergrabung von Stolz, Heroismus und Wehrhaftigkeit. Anstelle einer Aufarbeitung betont der russische Staat die technischen, industriellen und vermeintlichen politischen Errungenschaften der Sowjetunion und stellt sich in deren Tradition. Der Staat bestimmt und kontrolliert das Geschichtsbild, lässt Schulbücher umschreiben und führt neue Gedenktage ein. Sogar Stalin gilt wieder als Vorbild: als angeblich alleiniger Urheber des „Siegs über den Faschismus“ im „Großen vaterländischen Krieg“ gegen Nazi-Deutschland (1941 bis 1945) und als Begründer von Russland als Weltmacht. Dutzende neuer Denkmale verherrlichen den Diktator. Die historische Aufklärungs- und Bildungsarbeit von Memorial stellt sich dem entgegen.

Am 30. Juni 2020 von Putin eingeweihtes monumentales Denkmal „Für den sowjetischen Soldaten“ in der Nähe der Stadt Rschew. Die Figur eines 25 Meter hohen Sowjetsoldaten auf einem 10 Meter hohen Grabhügel erinnert an die Schlacht bei Rschew. Von Ende 1941 bis März 1943 kamen hier bis zu 2 Millionen Soldaten der Roten Armee um. Sie waren schlecht ausgerüstet und organisiert. Trotz enormer Verluste von bis zu 90% mussten sie auf Befehl Stalins immer wieder gegen die deutschen Besatzer anrennen, ohne einen Sieg erringen zu können. In der Sowjetunion wurde die Schlacht deshalb tabuisiert, von Putin hingegen zu einem Ereignis vorbildhafter patriotischer Treue und heroischer Aufopferung umgedeutet. Formsprachlich bezieht sich das Denkmal offen auf den Sozialistischen Realismus. Inhaltlich und ästhetisch ruft es zur Identifikation mit der Sowjetunion auf und deklariert die angebliche unbedingte Gefolgschaft und patriotische Aufopferung von damals zur Leitlinie für heute. Foto: Pressedienst des Föderationsrates der Föderalen Versammlung der Russischen Föderation

Nach der gewaltsamen Annexion der Krim 2014 verstärkte das Putin-Regime seine Attacken auf die Zivilgesellschaft. Auch Memorial hat sich offen gegen den Angriff auf die Ukraine und die Annexion der Krim gestellt. 2016 klassifizierte der Staat die Dachorganisation von Memorial – Memorial International – als „ausländischen Agenten“. Damit wurde Memorial als vom Ausland gesteuert und russlandfeindlich gebrandmarkt. Die Behörden erschwerten die Nutzung der Sammlungen und Archive. Gedenkstätten wurden zerstört, öffentliche Kundgebungen verboten. Es folgten Durchsuchungen und Verhaftungen. 2016 wurde Juri Dmitrijew, der Leiter der Teilorganisation Memorial Karelien, in einem politisch motivierten, fingierten Prozess zu 15 Jahren Haft verurteilt. Gegen die staatlichen Übergriffe hat sich breiter Protest erhoben. Mit dem Slogan „Wir sind Memorial“ solidarisierten sich Menschen in ganz Russland und vielen Ländern der Welt.

Mahnwache im Dezember 2021 vor dem Obersten Gericht der Russischen Föderation in Moskau zur Unterstützung für Memorial. Auf dem Schild ist das Logo von Memorial zu sehen und der Satz: „Wir werden immer leben“. Foto: Natalia Kolesnikova, AFP

Polizisten verriegeln am 14. Oktober 2021 den Eingang zum Gebäude von Memorial in Moskau mit Handschellen. Foto: Darja Krotowa, Sammlung Memorial

Unmittelbar nach dem russischen Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 durchsuchten Polizei und der Inlandsgeheimdienst (FSB), begleitet von Vandalismus, die Räumlichkeiten von Memorial. Diese wurden am 7. Oktober 2022 beschlagnahmt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mussten aus Russland fliehen. Die ins Exil getriebenen Mitarbeitenden haben neue Memorial-Organisationen außerhalb Russlands aufgebaut. Es entstehen digitale Archive und Ausstellungen. Die Aufarbeitung der Geschichte, die Entlarvung von Geschichtsfälschung und Propaganda, die Dokumentation von Menschenrechtsverletzungen werden fortgesetzt, und für in Russland verfolgte Kriegs- und Regimegegner:innen wird Hilfe organisiert.

Am 20. März 2022 wird Oleg Orlow, Menschenrechtler und Mitbegründer von Memorial, wegen seiner Mahnwache gegen den russischen Überfall auf die Ukraine auf dem Teatralnaja-Platz in Moskau verhaftet. Auf seinem Plakat steht: „Der verrückte Putin treibt die Welt in den Atomkrieg“. Foto: Anastassija Jegorowa, Nowaja Gaseta

EXPONATE

Im Lager angefertigtes Kleid mit Häftlingsnummer von Irina Ugrimowa

Lager: Mineral-Lager, Komi, 1949 2010 von ihrer Großnichte, Natalja Bruni, an Memorial übergeben

Die 1903 in Moskau geborene Irina Ugrimowa emigrierte in den 1920er Jahren nach Frankreich und arbeitete im Kunstgewerbe in Paris. Nach der deutschen Besetzung Frankreichs schloss sie sich mit ihrem Mann dem französischen Widerstand an. 1948 kehrten sie in die Sowjetunion zurück und wurden beide verhaftet. Ugrimowa wurden „Aufenthalt im Ausland, Kontakte zu antisowjetischen Kräften“ vorgeworfen. Sie wurde zu 8 Jahren Lagerhaft verurteilt. Noch während der Haft begann sie, eine Sammlung von Lagerobjekten anzulegen. Sie wurde 1954 entlassen und verstarb 1994 in Moskau

Geige

Von Michail Goworjonkow als Gulag-Häftling 1944 aus Sperrholz, Draht und Nägeln vermutlich auch als Zeichen der Selbstbehauptung gebaute Geige. Nach seiner Freilassung 1954 schenkte er das Instrument seiner Nichte Natalia Meyer, die in Moskau einen Austauschstudenten aus der DDR heiratete und mit ihm Anfang der 1960er Jahre nach Dresden ging.

2002 wurde die Geige infolge des Elbhochwassers beschädigt und zum Trocknen auf dem Dachboden abgestellt – dort geriet sie in Vergessenheit. Erst 2023, nach Natalias Tod, fand sie ihr Sohn Andrej Meyer und übergab sie MEMORIAL.

Selbstgemachte Schnur mit Haltegriffen von Friedrich Krause zum Schneiden von Brot

Lager: Karagandinski Lager, Kasachstan, 1942–1950. 2016 von seinem Sohn Oskar Krause an Memorial übergeben

Der Kinderarzt deutscher Abstammung Friedrich Krause wurde 1887 in Moskau geboren. Nach Beginn des deutschen Raub- und Vernichtungskriegs gegen die Sowjetunion 1941 wurde er verhaftet, der antisowjetischen Agitation beschuldigt und zu 10 Jahren Lagerhaft verurteilt. 1973 ist er in Bolchow verstorben.

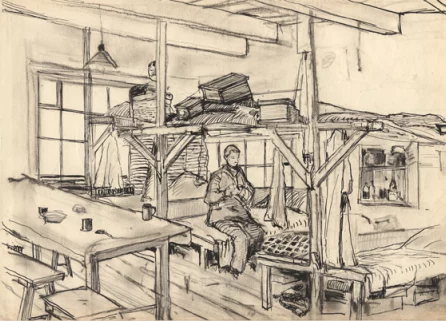

Zeichnung einer Häftlingsbaracke von Iwan Suchanow

Lager: Sibirisches Lager, Kemerowo, 1935/36

1995 von seinem Sohn, Michail Suchanow, an Memorial übergeben

Der 1881 in der Provinz Simbirsk (heute: Uljanowsk) geborene Ingenieur, Architekt und Künstler Iwan Suchanow wurde 1934 wegen „konterrevolutionärer Tätigkeit“ verhaftet und zu 5 Jahren Lagerhaft verurteilt, 1938 aber vorzeitig entlassen. 1941 erfolgten die zweite Verhaftung und eine Verurteilung zu 8 Jahren. 1942 starb Suchanow im Lager.

Weste mit eingenähten Gebetstexten, Besitzer unbekannt

Lager: Minlag, Republik Komi, 1949-1954 2010 von Natalja Bruni an Memorial übergeben

1941 gefertigte Puppe

Die 1938 zu 5 Jahren verurteilte Juristin Alexandra Stogowa bastelte sie in einem Lager in der Mordwinischen Autonomen Sowjetrepublik in Erinnerung an ihre Tochter. Diese hatte sich nach dem Einmarsch der Deutschen Wehrmacht 1941 freiwillig für den Fronteinsatz gemeldet und für ihren Kriegseinsatz hohe Auszeichnungen erhalten.

Bruchstück eines Bohrers zur Gewinnung von Kobalt

Lager in der Region Kolyma, 1940er Jahre

Arbeitshandschuh

Lager entlang der Polarkreisbahn Salechard-Igarka, 1950er Jahre

Spitzhacke zur Schürfung nach Gold

Lager Omsuktschan, 1940er Jahre

Wanderausstellung

Aktueller Ort:

9. September – 6. November 2025

Landtag Brandenburg, Potsdam

Zuvor:

26. Juni – 10. August 2025

Münchner Volkshochschule, Aspekte Galerie;

19. Mai – 16. Juni 2025

Katholische Stiftungshochschule, Preysingstr. 95, München;

7. April – 18. Mai 2025

Katholische Stiftungshochschule München, Campus Benediktbeuern;

21. August 2024 – 6. Januar 2025

Bauhaus Museum Weimar.

Nächste Station: Freiburg

DIE KURATOR:INNEN

Dr. Irina Scherbakowa / Zukunft Memorial

Historikerin, Publizistin und Oral-History-Expertin. Leiterin der Bildungsprogramme von „Memorial“. Mitglied im Beirat der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. Mitglied des wiss. Kuratoriums der Gedenkstätte Buchenwald und der Kuratorien der Aktion Sühnezeichen und der Marion Dönhoff Stiftung. 2005 wurde Irina Scherbakowa mit dem Bundesverdienstkreuz am Bande ausgezeichnet. 2014 erhielt sie den Carl-von-Ossietzky-Preis für Zeitgeschichte und Politik, 2017 die vom Goethe-Institut vergebene Goethe-Medaille. 2022 wurde sie mit dem Marion Dönhoff Preis ausgezeichnet, die Laudatio hielt Bundeskanzler Olaf Scholz.

Filipp Dzyadko / Zukunft Memorial

Autor, Initiator verschiedener Bildungsprojekte, Mitbegründer der Plattform für Privatarchive Relikva. Moderator für Funk und Fernsehen. Er war unter anderem als Chefredakteur für Bolschoi Gorod und als Redakteur für den Esquire tätig. Filipp Dzyadko schreibt unter anderem für die NZZ, Liberation, Kometa, die taz und 1843 (Beilage von The Economist).

Dr. Volkhard Knigge / Friedrich-Schiller-Universität Jena

Historiker, Geschichtsdidaktiker und Ausstellungsmacher. Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora (1994 – 2020), Lehrstuhl für Geschichte in Medien und Öffentlichkeit, Friedrich-Schiller-Universität Jena (2008 – 2020). Neukonzeption der Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora. Forschungskooperationen, Ausstellungen und Publikationen zur NS-Geschichte, ihren Nachwirkungen und Repräsentationen, zur Geschichte und Konzeptualisierung von Gedenkstättenarbeit und den Transformationen von Geschichtskultur und Geschichtspolitik nach 1945. 2012 mit Irina Scherbakowa „GULAG. Spuren und Zeugnisse“ 1929 – 1956, eine Wanderausstellung. Nationale und internationale Ehrungen u. a. Offizierskreuz des polnischen Verdienstordens, Chevalier de la Legion d`Honnoeur, Bundesverdienstkreuz, Carl-von-Ossietzky-Preis, Heinz-Gallinski-Preis.

MEMORIAL unterstützen

Memorial, das ist die gemeinsame, auf die Zukunft gerichtete Aufarbeitung der Vergangenheit. Wir laden Sie ein, uns zu unterstützen und sich an dieser Arbeit zu beteiligen.

LEIHNEHMERSCHAFT

Nach Januar 2025 steht die Ausstellung Leihnehmer:innen zur Verfügung. Voraussetzungen für die Präsentation der Wanderausstellung:

- Die Ausstellung wird von Zukunft Memorial e. V. kostenlos zur Verfügung gestellt. Transport, Auf- und Abbau sowie die Versicherung der Ausstellung müssen vom Leihnehmer übernommen werden.

- Erforderlich ist ein Ausstellungsraum ab etwa 60 qm Größe mit elektrischen Anschlüssen.

- Die Ausstellung ist so beschaffen, dass sie auch in Räumlichkeiten außerhalb von Museen gezeigt werden kann.

- Die Ausstellung ist leicht auf- und abbaubar und in eigens angefertigten Transportboxen unkompliziert zu transportieren.

- Die Ausstellung verfügt über ein eigenes Beleuchtungssystem.

- Zukunft Memorial e. V. unterstützt Veranstaltungen und Vermittlungsarbeit zur Ausstellung gerne.

- Plakat und Flyer zur Ausstellung können, wenn der Leihnehmer die Kosten dafür übernimmt, schnell für den jeweiligen Fall aktualisiert werden.

- Jeweilige Präsentationen der Ausstellungen können kostenlos über die von Zukunft Memorial e. V. eigens eingerichtete Website kommuniziert und beworben werden.

Gefördert mit Mitteln der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, des Beauftragten der Bundesregierung für Ostdeutschland, der Abteilung Frieden und Menschenrechte des Eidgenössischen Departements für auswärtige Angelegenheiten (EDA) sowie des Kunstfestes Weimar 2024.